2025年7月28日,国家育儿补贴制度实施方案公布,从2025年1月1日起,无论一孩、二孩、三孩,每年均可领取3600元补贴,直至年满3周岁。

近年来,为提振生育率,我国出台了一系列生育支持政策。除了税收优惠、普惠托育以及现金补贴等一系列旨在通过提供经济支持提升生育意愿的举措,也包括通过推动辅助生殖等医疗技术提升生育能力的努力。在过去数年间,辅助生殖纳入医保的政策多次引发关注。

国家统计局的数据显示,目前我国的不孕不育率已高达18.2%,也即每五六对夫妻当中就有一对存在不孕不育问题。根据国家医保局今年年初公布的数据,已有31个省份和兵团将辅助生殖纳入医保,2024年已惠及超100万人次。但在很长时间里,在家庭、社会和文化等多重压力下,不孕不育人群是一个低自我评价的、沉默的群体。因此,无论是辅助生殖技术的相关知识,抑或是这个群体的生命故事,始终处在主流话语之外。

在新书《种下一粒光》中,上海市第十人民医院生殖医学中心副主任医师唐荣欣从一名生殖医生的视角对“生育”话题进行了讨论。通过书写具有代表性(很多时候也颇具戏剧性)的助孕案例,唐荣欣不仅对辅助生殖技术做了全面系统的普及,也向寻求助孕治疗的“柔弱又坚韧”女性患者们表达了深切的理解之共情。在唐荣欣看来,生物时钟对女性的不公平是无法改变的事实,但对自身生育能力的了解,能够让女性在做出是否生育、何时生育的选择时更有余地。澎湃新闻·思想市场栏目近期对她进行了专访,谈到了辅助生殖技术的发展及其限度、试管婴儿技术的迷思、生殖医生眼中的两性关系、现代生活方式对生育能力的影响以及近年来逐渐浮出历史水面的女性身体等话题。以下为访谈全文。

唐荣欣

澎湃新闻:您刚参加工作时是在妇产科,后来是在怎样的契机下转到了生殖科?很多人对辅助生殖技术和生殖治疗中心可能还有些陌生,能否请您先简单介绍一下生殖科医生的工作内容主要包括哪些?上海于2024年6月1日起将“取卵术”等12个辅助生殖类医疗服务项目纳入医保支付范围,这项政策开始实施后,寻求辅助生殖治疗的病人是否有明显增加?

唐荣欣:我刚开始参加工作是妇产科医生,辅助生殖技术逐步在中国大陆各个省份开展起来是在2000年之后了,那时候试管婴儿还是个很新鲜的话题,包括我们妇产科医师在内,对辅助生殖技术同样充满了好奇,感觉这是个又神秘又“高大上”的专业,因为我身体原因(常年失眠),加之我2005年有个非常好的机会跟随生殖医学专家乔杰院士读研究生,之后就慢慢转到了生殖科。我们这一代生殖科女科医生基本上都是从妇产科转过来的,男科医生则大多是从泌尿外科转过来的。妇科的经验在生殖科也是非常重要的。因为治疗过程当中很多病人会并发各种与宫颈、阴道、子宫及子宫内膜、卵巢有关的问题,生殖科和妇产科关系是非常紧密的。

每个医院的生殖科在设置上会有一些不同,以我们十院的生殖治疗中心为例,主要分成四个团队:临床医生、实验室的胚胎师、护理团队和临检团队。作为临床医生,我的工作包括接诊、评估是否进行试管婴儿治疗以及之后针对女性患者的整个周期的临床治疗。除了试管,生殖科也可以看一些妇科内分泌方面的疾病,比如月经不调、多囊卵巢综合征,也可以做排卵检测,等等。

去年6月辅助生殖类项目刚刚纳入医保的时候,的确有一个点火效应,病人一下子多了很多。但是今年尤其是最近两个月,病人数量明显下降了。除了整体生育欲望的下降,也有一些和医保政策相关的因素:辅助生殖纳入医保之后,地方上的医院会想办法把病人留在本地;辅助生殖治疗的一些项目纳入医保之后,其他自费项目的费用是有上涨的,例如冷冻胚胎的费用等等;另外上海医保规定在一个医院只能做三个周期的治疗,对于一些高龄的老大难的病人可能是不够的。

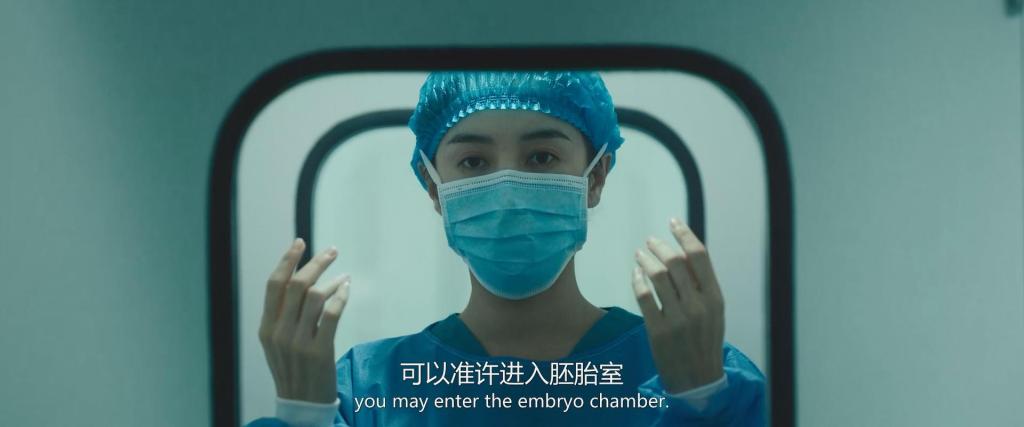

讲述世界上第一个“试管婴儿”诞生故事的电影《一个奇迹的诞生》(2024)剧照

澎湃新闻:书里写到,现在试管婴儿单周期的成功率在50%左右。这个数字背后,今天的辅助生殖技术发展到了怎样的水平,又有着怎样的限度?

唐荣欣:50%的成功率是一个平均值,实际情况是因人而异,也就是说病人的疾病不一样,结果也可能很不一样。像卵巢功能不错的单纯输卵管因素的年轻病人,成功率是比较高的,如果除了输卵管因素还有子宫内膜异位症,成功率可能就更低一些,如果再加上高龄和其他因素,那么成功率就会进一步降低。

人类历史上的第一例试管婴儿是在1978年诞生的,中国内地第一例试管婴儿是1988年,在我刚入行的时候,试管婴儿对于普通老百姓来说还是很遥远的。近20年来,辅助生殖医疗的发展是很可观的,无论是医生的观念,还是技术、仪器、药物,都有了很大的进步。过去10余年来,拮抗剂方案逐渐代替长方案,成为了各生殖医学中心的主导促排卵方案,其优点是促排卵时间更短,用药更经济,且用药机制不涉及对患者神经中枢的抑制,能很好地规避发生卵巢过度刺激的风险。过去冷冻技术不够好的时候,医生会更多地做鲜胚移植,这会导致大量的卵巢过度刺激综合征发生。我读研究生的时候,北医三院一整层全是躺着放腹水的病人,严重的甚至会危及生命。现在随着胚胎冷冻技术的进步,胚胎解冻的复苏率已经达到98%-99%,医生不再需要冒着卵巢过度刺激的风险进行鲜胚移植,现在严重的卵巢过度刺激综合征已经变得很少见了。

技术的发展确实能够带来一些福利,但现在的医疗技术远没有达到完全了解和掌控生殖过程的程度。简单来讲,为什么有的病人取了那么多卵子,配出来的胚胎质量却很差,有的胚胎为什么分裂到一定程度就不分裂了,最高明的胚胎专家也无法对这些问题作出解答。就像我家里有个小花园,春天我会把种子种到黑暗的泥土里,但最后哪一颗种子会发芽是无法知晓的。可以肯定的是,我们现在还没有到达山顶,但科学就是这样的,100年后的人回望现在,肯定跟我们回望100年前的医疗时一样,觉得很落后。我觉得一定要有敬畏之心,要对技术有所反思,完美的技术是不存在的。

澎湃新闻:您在后记中提到了提振生育率的大背景,而正如张文宏医生在推荐序中所写的,这本书“不仅是一位生殖科医生的助孕手记,还是一部充满温度的叙事医学作品,更是一部关于生命、希望和爱的记录”。能否请您展开谈谈,这本书想要触及的读者是怎样的群体?希望传递的信息包含哪些层面?

唐荣欣:国家鼓励生育这个大的背景我是知道的,但刚开始写作的时候并没有很宏大的目标。我之前看过协和医院郎景和、张羽等妇产科医生写的科普书籍,从中受到启发,觉得我也可以把工作当中的事情写下来。最初促使我动笔的,就是书里写的2021年底从新疆前来就医的患者艾米丽的故事,因为地理距离和特殊时期,一次原本简单的助孕变得跌宕起伏惊心动魄,所幸结局皆大欢喜。写完之后就放在一边,后来和一个做编辑的患者聊起来,就请她帮我看看,她说我写得挺好的,就鼓励我继续写下去。决定要写成一本书之后,我觉得还是要选择一些案例,可以囊括辅助生殖治疗当中可能遇到的各类情况,其中很多都是工作当中病人再三问到的问题。现在各种社交媒体上都有大量的知识,但非常碎片化,我希望能够系统地写出来。

我们医院的生殖中心不是流水线式的,是作坊式的。虽然流水线效率更高,但病人今天被分给医生A,明天被分给医生B,医生对病人的了解是更少的。我喜欢作坊式的工作方式,医生可以全程跟踪自己的病人,我个人可能也相对细腻一些,病人在某个时刻的情绪变化,我自己当时一闪而过的心理感受,在努力回忆的时候都能回想起来,我就把这些情绪都记录了下来。

除了面向在备孕过程中遇到问题、希望了解或是正在考虑辅助生殖治疗的人群,我在写作过程中预设的读者也包括我的同事和同行。在一些有争议性的话题上,不同的医生会有不同的看法,比如第一章里面讲到的高龄病人究竟要不要做三代试管的问题,在2023年第79届美国生殖医学会年会上也是医生们辩论的焦点,我个人是不赞成高龄病人做三代试管的,但很多医生可能有不同的观念,也希望通过这本书和同行展开一些探讨。

澎湃新闻:本书的前几章除了介绍有代表性的不孕案例,也旨在破除一系列关于试管婴儿技术的迷思。根据您在工作中了解到的情况,当下社会大众对试管婴儿技术的理解主要存在哪些盲区或是误区?

唐荣欣:病人初次来就诊的时候往往是最茫然的,很多人会问,我接下来该怎么办?我要不要住到上海?我需不需要每天来医院?做完要多久?整套流程做完花了这么多钱,包成功吗?其实,医疗不是商品,并不是说花2万就一定能买个LV。医生的工作是带着病人一起去探索,用自己的知识去帮助她们,努力归努力,要说有百分百的把握那是不可能的。

很多人对取卵环节特别恐惧,很多病人说我怕疼,宁可去开刀,其实开刀比取卵要疼多了。取卵针确实很长,因为医生需要用这根针穿过患者的阴道壁,到达位于卵巢里的目标卵泡跟前,在一定的负压下抽吸卵泡。但阴道壁本身是很薄的,疼痛与否更多是跟针的粗细、穿刺的位置以及医生的技巧有关。对于熟练的医生来说,这个过程只需要几分钟,我的病人一般都反应说不怎么疼。而且现在医生的处理是比较人性化的,如果病人怕疼是可以全麻取卵的,甚至有一些特别敏感的病人连冲洗阴道都耐受不了,也是可以麻醉之后再进行处理的。

还有很多人想通过试管来生双胞胎,事实上试管婴儿的双胎妊娠率也的确高达30%,远高于自然受孕情况下1%的双胎妊娠率。这是因为做试管婴儿的时候,为了追求成功率、降低医疗成本,一次移植两枚胚胎的情况很多见,并且试管婴儿单卵双胎的发生率也高达自然怀孕时的20倍。但与此相关的悲剧我听过也见过,比如去年我有一个外地的病人,子宫内膜特别薄,反复移植不成,还流产过,她本身是多囊卵巢综合征的患者,胚胎也很多,就要求放两个囊胚,我告诉她这样双胎的风险会非常高,但她还是要求先保证怀上,然后就怀上了双胎,而且其中有一个裂变了,变成了三胎。我们强烈建议她减胎,但是患者觉得好不容易怀上了,并且早期妊娠觉得三胎没啥反应,拒绝减胎,结果由于没有及时进行减胎手术,她在怀孕四个月时发生子痫,三个胎儿都没有保住。当然这样的例子比较极端,但是怀双胎不足月早产,胎儿没保住或者早产儿花费很多钱在新生儿急救上的例子却是不少见的。所以,作为生殖科医生和曾经的妇产科医生,我不提倡大家刻意通过助孕的方式怀上双胎,双(多)胎妊娠会显著增大孕期和分娩出现异常的风险,上海为了避免多胎妊娠,现在的规定第一次移植只能放一个胚胎,如果不成功之后才能放两个,这样的强制措施后双胎妊娠率的确下来一些。

澎湃新闻:辅助生殖是一项高度性别化的技术,它对于女性身体的侵入性远远高于男性。您在书中写到,与女性在治疗过程中表现出的“柔弱又坚韧”不同,男性往往在生育问题上流露出“脆弱”,生殖科门诊是观察两性和家庭百态的一个特殊的窗口,能否聊聊您在工作中观察到的性别差异和夫妻关系?您呼吁夫妻双方需共同面对不孕不育治疗,能否展开谈谈男性在助孕治疗中的角色?

唐荣欣:我见过很理想的夫妻关系,有的丈夫对妻子非常呵护,很怕妻子遭罪,有些丈夫每一次复诊都会一起来,背着包,还会有一些自然流露情感的肢体动作。更多的时候是妻子一个人来,丈夫因为各种各样的原因来不了,但回去商量之后双方很快能达成一致;还有极个别的情况是妻子完全不带脑子,全程是丈夫在操心;也有一些丈夫不愿意配合,觉得生育这个事情应该在家里解决,做试管的话自己的参与度不够,从心底里不认可;有一些丈夫明明妻子的状态已经很差了,还在盲目自信,觉得还可以再试试……

确实,我见过的大多数女性病人都是柔弱又坚韧的。我之前有一个病人,自己是在一家大企业工作的,我看了她的病史,她之前辗转了几家医院,做过十几次试管。她每次来看诊都是不响的,让做什么都很配合,头发都白了也不染。后来在我这里做到第二次就成功怀孕,在四十二三岁的时候生下了一个女儿。她最后说了一句话让我印象很深刻,她说“其实是我爱人太想要个孩子了”,她就一直默默地配合他。

《匹田家的孕事》(2019)剧照

在中国的文化环境之下,无论男女在生育上有缺陷,都会对自信心造成打击。而一些男性对生育能力尤其在意,一旦丧失这种能力就会觉得自己的男性魅力受到了损害。书里写到这样一对夫妻,妻子患有输卵管梗阻,婚后8年未孕,所以来上海寻求试管婴儿助孕。在做术前检查时,我意外发现丈夫患有无精症,那个丈夫听到这个结果的时候都傻眼了。而我对于8年时间里丈夫从来没有检查过精液这件事也很震惊。后来经过男科医生的评估,这位丈夫患的是梗阻性无精症,后来通过睾丸穿刺术顺利地取到了精子。如果丈夫早点做检查早点治疗,不至于平白耽误了8年时间。和女性的很多侵入性检查相比,男性的精液检查不仅是无创的,而且简单方便、经济实惠。

面对不孕不育,夫妻双方一定要共同接受评估。接受不孕不育治疗的病人,来自社会、家庭和周遭的压力本身是很大的,两个人一起承担肯定比一个人承担要好很多,如果两个人可以共同战斗,将来孩子出生了也会更加珍爱。不过,共同面对不一定是说丈夫每次都要陪着妻子来看诊,因为有很多现实的问题,比如非常远的一张机票就要很多钱的,或者上班没办法请假的,等等。之前有规定试管过程中的一些节点是夫妻必须一起来签字的,但时代在发展,如果大老远地让人家跑过来就为了签一个字,也不是很人性化,现在买房都可以远程电子签约,我们是不是也可以采用这种方式?我始终觉得,我们的工作是和人打交道的,还是需要有一点温度,在不违反大原则、不影响治疗的情况下,可以有一点点变通。

澎湃新闻:您在书中反复强调年龄是患者能否通过辅助生殖技术成功受孕的一个关键因素,“女性在35周岁之后,卵巢功能会呈现断崖式下跌,怀孕变得越发困难”,女性的这个生物时钟是否意味着生育对于不同性别而言存在不公?

唐荣欣:生物时钟对女性而言确实太不公平了,但这是没有办法的事情,对于生育而言,女性年龄是一个无法逾越的独立危险因素。女性在25岁到35岁之间生育能力基本上是缓慢下降的,到了35岁生育能力的折线会急剧下降,因此35岁是产科认定的高龄状态。不过从辅助生殖的角度来说,35-38岁之间的助孕成绩还是很好的,38-40岁会下降到下一阶段,40-42岁又是一个阶段,43岁之后就非常困难了。

反复强调年龄并不是要鼓励不孕人群都来做试管婴儿助孕,也不是鼓动读者们早生、多生,而是想要传达这样一则信息,即生育能力是有时效性的。有一些患者因为受到新闻个案或影视作品的误导,以为只要没有绝经就可以生育,结果因为种种原因不断推迟生育计划,直到为时已晚。我希望所有女性都能在对生育能力的正确认识的基础上做出是否生育、何时生育的选择。

《祝你幸福》(2024)剧照

澎湃新闻:由生物时钟引出的一个话题是,尽管单身冻卵在我国尚未合法化,但是近年来社交网络上有不少相关讨论,一些单身女性为了延长生育的生物时限选择海外冻卵。从一名生殖科医生的角度来看,冻卵这项技术是否已经足够成熟,如果有朝一日法律和社会条件成熟,它是否能够为女性带来更多身体自主,是否也会带来伦理风险?书中简单提到了辅助生殖剩余的冷冻胚胎存在一些伦理争议,能否展开谈谈?

唐荣欣:我们现在会做一些针对癌症患者以及其他有医学指征的特殊患者的生育力保存,但普通女性出于个人意愿想要冻卵,这方面还没有放开。现在很多职场女性的确没有找到一个合适的伴侣,如果不去做一个生育力的储备,可能今生都会留下遗憾,这种现实的需要我觉得是不能完全回避的。从技术上讲,冷冻卵子的解冻率要比冷冻胚胎低一些,但基本上也能够达到80%-90%。但技术都是有两面性的,如果放开,就需要做好监管,避免不规范的操作和对技术的滥用。

对于辅助生殖剩下的胚胎去向问题是有一些讨论的。我们会让病人签一份知情同意书,可以勾选捐给医院做实验,但大部分病人会选择销毁或者一直存着。销毁胚胎是一个比较严肃的过程,我们医院规定双方要带着身份证和结婚证同时到场当面销毁,也有生殖中心会在病人签署知情同意书之后集中销毁;如果选择保存,那么就会产生冷冻的费用,也会给胚胎实验室带来巨大的压力,上海现在的规定是5年之内要销毁。但外地有一些地方可以长期保存,全面开放二胎的那年就有很多病人回到医院找十几年前冷冻的胚胎进行移植,对于这些人来说有年轻时储备的胚胎无疑是一件幸运的事情。

澎湃新闻:您在书中写到,“……辅助生殖技术是一把既能缓解焦虑,又不断生成焦虑的双刃剑。”您的写作中流露出对于患者的高度共情,在生殖科医生的工作中,缓解患者的焦虑是否也是治疗过程中的一个重要方面,抑或这更多的是您作为女性医生的个人风格?

唐荣欣:我觉得两方面都有。其实我的成长也经历了一个蜕变的过程,我年轻的时候老被病人投诉说我脸臭,以前领导都因为这个找过我,当时觉得自己很委屈,明明我是好心为啥被人误解,不过我是一个喜欢反思自己的人,我也是一个妈妈,我后来发觉自己之前确实是有问题的,虽然出发点是为了病人好,但我可能讲话太急,会一股脑给病人很多信息,对方接受不了。我觉得是到了40多岁之后,在很多方面我变得更能共情她们了。在看诊的过程中,我会观察她们,如果病人哭了,或者在例假当中做检查,或者摁完指印,我都会给她们递纸。做医生久了,现在包括我的助理,都很能察言观色,很快就能看出来这个病人可能因为哪句话不高兴了,马上就会给予言语上的安慰。

作为医生,我们知道病人接受治疗的过程是怎么样的,但她们真正经历的远远不是这些表面的苍白的东西。就像书里的第一个案例李立,她来我的门诊的时候已经44岁了,十多年前顺产诞下过一个健康的女孩,因为实在是太喜欢孩子了,之后就一直想再要一个孩子,但备孕了十年都没能如愿,中间经历了5次失败的试管婴儿助孕。她在我这里一举助孕成功,简直是一个奇迹,我都激动地要哭了,但她一直都紧绷着,一点都没有表露出开心,因为她有过流产史,害怕会悲剧重演。复旦大学做医学人类学的朱剑峰老师的团队给我的两个病人做过访谈,我听了录音,真的非常震撼,在这之前从医生的角度,我对她们的共情是远远不够的。

但另一方面,我还是会很小心地维持和病人之间的边界感,即便是女性病人,也尽量不要肢体接触。作为医生,我希望呈现的是一个职业状态,让病人感觉这个医生是踏实可靠的。医生和病人之间的关系是平等的,病人挂了号,我就会履行合约为病人提供服务,如果医生和病人之间没有边界或者变成了朋友关系,会掺杂额外的压力,甚至影响医生的判断。有的病人助孕成功了过来想要抱一下,这当然是可以的,她们怀孕了我也很高兴,尤其是老大难的有挑战性的病人,能够帮她们成功助孕是很有成就感的。

澎湃新闻:书中提到,压力很可能也是造成不孕的一项重要原因,在您看来,患者的心理因素是否在现代医疗体系中得到了足够的重视?本书最后一章“消失的群像”写的是那些接受了漫长的助孕治疗却始终失败的女性的故事,她们的经历令人动容,怎样才能改善她们的处境?

唐荣欣:这方面我查过文献,压力相关研究的量表不好做,因为每个人承受压力的能力是不一样的,同等的压力对于有的人来说可能大到难以承受,对有的人却不算什么,但从现象上来看,压力的影响肯定是存在的。我们工作中会发现,大大咧咧的病人比较容易成功怀孕,太过焦虑的往往容易失败。我有很多病人,移植了好几次反复失败,到最后一次摆烂了说移植完就出去玩不行就算了,结果最后这次就怀上了。

有的生殖中心会有心理疏导门诊,做一些芳疗、压力舒缓之类的治疗,我们之前也尝试过埋耳穴来改善睡眠,也会建议通过有氧拉伸之类的方法去放松心情,但总体上来说目前还没有很好的体系去做这些事情,但在未来这或许是一个发展方向。

接受助孕治疗有很大一部分压力是来自社会的,但社会观念当下已经在发生变化。我刚刚入行的时候,媒体上几乎没有辅助生殖相关的话题,因为那时候一方面做试管婴儿动辄两三万的费用对于普通家庭来说是很高昂的,另一方面社会也会刻意回避对不孕不育相关话题的讨论。现在两三万元的费用相对变得可以承受,社交媒体上也到处都能看到试管婴儿相关的话题。除了时代的变化,观念还和地域、病人自身认知和受教育程度等因素相关。至少从我的感觉来讲,现在的人已经比较能够以平常心来看待这项技术了,当然观念的改变是一个潜移默化的过程,肯定不是一蹴而就的。

澎湃新闻:您在书中给出了改善卵子和精子质量的具体建议,指出不论是女性还是男性都应践行健康的生活方式,除了上面提到的压力因素,还提到肥胖、环境毒素等因素也会对生育能力造成影响。现代快节奏的生活方式带来的生育能力减退是全球范围内生育率下降的一个重要因素吗?

唐荣欣:现代生活方式和环境恶化的对生育能力的影响肯定是存在的,从1980年至今,世界卫生组织制订的正常男性精子浓度的参考下限已下调近25%,高温、久坐、烟酒、压力都会影响精子质量。而像子宫内膜异位症就是一个现代女性在职场高压下容易得的病,而熬夜、不健康的饮食、工作环境的压力等等都可能影响到卵巢功能。在白瘦幼审美的影响下,很多女性因为过度防晒普遍缺乏维生素D,而现在的研究发现,维生素D不仅跟钙的吸收有关,跟生殖也有关系。甲状腺和肠道的健康也和生殖相关。环境方面,我们平常接触到的水、空气、一部分日用品、食物、带香精的护肤品和香水等都可能含有双酚A、邻苯二甲酸酯、铅和汞等影响生殖能力的环境毒素。肥胖的病人也很多,而肥胖不管男女都会对生育以及子代的健康产生影响。

我觉得过去觉得医生做科普难免有“博流量“之嫌,但在看到前辈、老师们不遗余力地做科普的同时,我也越来越意识到科学普及是很有意义的,就像中医说的治未病,向社会大众灌输健康的理念不仅是必要的,而且是医生的本分。

澎湃新闻:近几年,与女性身体相关的话题开始浮出历史水面,月经、妇科疾病、更年期等过去一定程度上被视为禁忌的话题逐渐开始进入公共讨论当中。本书在介绍辅助生殖治疗的过程中也对相关的妇科疾病进行了介绍,您觉得公众对于妇科相关知识的了解是否存在不足?您还在书中谈到对更年期这个话题的兴趣,表示将来可能会再写一本关于更年期的书,能否展开谈谈?

唐荣欣:很多疾病公众的认识的确是不足的。我很早的时候跟导师做的课题就是多囊卵巢综合征,对这方面的了解比较多,就用多囊来举例说明。我曾经有一段时间也开过专门的多囊门诊,来看诊的病人要么是月经很久不来,要么是突然血崩了,想来看看能不能治好。而多囊其实是一种很普遍的妇科内分泌疾病,平均每100个女性当中就有6-7人罹患此病,病因至今不明,一经罹患会终身携带,需要长期进行疾病管理,并且在青春期、育龄期和围绝经期有不同的管理侧重点。很多病人没有生育的需求,觉得例假半年不来也无所谓,但这会导致很高的内膜癌风险,每年至少需要有8-10次月经。还有一些家长听说孩子得了多囊,又治不好,会过度紧张,觉得这是绝症,或者担心孩子将来无法生育,其实做好日常的维护,患者是可以像正常人一样生活的,育龄期通过门诊促排卵指导同房受孕的成功率也很高。所以,青春期性教育里也有必要对月经和相关的内分泌疾病做一些普及。

我现在正在经历更年期,所以更年期也是我关心的一个话题。我觉得更年期也是一个非常好的人生重启的机会。更年期会带来激素的变化,雌激素、泌乳素的消减会让女性对异性的关注、为孩子为家庭付出的自我感动随之消退,我现在可能会更关注自己,虽然记忆力有所下降,但理解能力、表达能力都比之前更强了。因为我自己具备相关的医学知识,也会在可控范围内使用一些激素来调节更年期的身体状态。国内现在也有更年期管理的门诊,但整体上还比较粗糙,或者就是特别高端的私人定制服务。随着老龄化的加剧,这也是一个很有意思的发展方向。

转载请注明来自北京夏犹清建筑装饰,本文标题:《专访|生殖科医生唐荣欣: 生物时钟对女性不公平,但是……》

京ICP备2025104030号-1

京ICP备2025104030号-1

还没有评论,来说两句吧...