清晨,渤海湾的薄雾尚未散尽,唐山港的龙门吊已开始吞吐万吨货物。2024年,这里以超8.6亿吨年吞吐量稳居世界第二,曹妃甸指数牵动着全球电煤市场的脉搏。而在49年前的7月,这片土地曾遭受被撕裂的苦难。

唐山港年吞吐量稳居世界第二。唐山劳动日报社记者赵亮 摄

1976年7月28日,凌晨3时42分53秒,唐山大地骤然颤抖,23秒的剧烈晃动将这座工业重镇化作废墟。这场里氏7.8级的大地震,夺走了24万余人的生命,留下了满目疮痍的城市和无数破碎的家庭。

危难之际,上海的医疗队星夜驰援,跨越千里奔赴抗震一线,成为全国最早抵达唐山的救援力量之一。他们用专业和坚守,在死亡之地筑起了一道生命防线。

49年过去,当年的废墟上已崛起现代化新城,而沪唐两地在灾难中结下的生死情谊,早已融入城市血脉,成为跨越时空的精神纽带。

星夜集结:跨越千里的生命冲锋

“28号下午3点接到通知,说要去救灾,不知道是哪,只让晚上就出发。”71岁的庄文燕至今记得那个夏日的仓促。1976年7月28日下午3点,作为上海第一人民医院急诊室的护士,她做着如往常一样的护理工作,却突然收到医院通知,两小时后出发驰援。起初,她以为是去应对水灾,匆匆回家拿了件红毛衣,就赶到医院集合。直到登上火车,她和同事们才知道唐山发生了地震。而彼时,通往灾区的道路早已被坍塌的建筑阻断,铁路、公路瘫痪,只有空运尚能勉强通行。

医疗队先乘坐火车送到天津杨村机场,在跑道上用雨衣铺地过夜。“两个人一件雨衣,铺在地上当床,一件盖在身上挡雨,夜里下着暴雨,冻得直哆嗦。”庄文燕向澎湃新闻(www.thepaper.cn)回忆,第二天他们登上军用飞机,绕行唐山上空时,从舷窗看到的景象让所有人沉默,成片的预制板房像被揉碎的夹心饼干,坍塌的建筑堆成小山,看不到一丝生气。

唐山大地震遗址。视觉中国 图

同院的孙廷慰也难忘出发时的窘迫。作为第一批医疗队员,这位当时36岁的妇产科医生接到通知后没来得及回家告别,便匆匆出发。“恰好当时有个同事在住院,她塞给我一包花生米,后来我们10多个人分着吃,每人两粒,我们都开心得不得了。”

据孙廷慰描述,他们坐火车到天津后换乘飞机,落地时唐山机场已挤满伤员,帐篷外挖着排水沟,临时厕所是席子围起的土坑,暴雨一来就被淹没。

更糟糕的是,医疗物资的匮乏超出想象。庄文燕所在的医疗队到后没多久就把随身携带的药品用尽,“我们就把食用盐熬成盐水,给感染的伤口冲洗,这是当时唯一的消毒办法。”骨盆骨折的伤员尿潴留,没有导尿管,外科医生就用火烤软输液管,拉成合适的形状应急。

“孩子出生是不等人的。”孙廷慰所在的妇产科格外繁忙,除地震引发部分产妇早产外,还有不少孕妇因多方考量选择引产。最忙碌的一天,她连做了6台剖腹产手术。

除了工作开展举步维艰,医疗队员们的生活条件也极为艰难。

“压缩饼干”几乎是第一批医疗队员记忆中最深刻的食物。“后来见到压缩饼干都发怵。”第一人民医院第一批医疗队领队王道民向澎湃新闻回忆,那时大家日常吃得最多的就是压缩饼干,连菜都很少见到。若有医护亲属从家里寄来肉酱、麦乳精,那就是“硬通货”,偶尔遇到伤势严重的伤员,还会拿出来分给他们。

相较于第一批医疗队,后两批人员的生活略有改善,但依旧艰苦。第一人民医院第三批队员盛勤记得,医疗队每人每天只有一瓶热水,“洗脸、刷牙、喝水都靠它,得省着用”;新华医院第三批队员刘国华、高兴旺回忆,每天吃的无外乎“抗震一号”和“抗震二号”,前者是煮白菜帮子,后者加了几丝肉,“有一次有个病人大出血,我们九个人参与献血,组织杀了一只鸡,那是我们吃得最好的一次。”

抗震医院:废墟上的“生命绿洲”

当时,由于简陋的环境无法满足地震伤员的后续治疗与康复需要,河北省抗震救灾指挥部通过省指挥部医疗药品组向上海传递了相关意见,提出希望上海能在伤员集中且医疗条件匮乏的丰润、遵化、迁西及玉田四县建立抗震医院。

上海市随即派出后续的医疗支援队,在河北省抗震救灾指挥部的统一指挥下筹建和主办了唐山市第一、第二抗震医院,玉田、丰润抗震医院。

曹惠明所在的第三批药剂科团队就驻点在丰润抗震医院。曹惠明是仁济医院药剂科医生,抵达唐山后,他与瑞金医院、第九人民医院的医生们一起负责药剂工作。他们带着各医院的特色制剂,在竹子搭建的简易房里制定用药目录,“常规药加特色制剂,就这样几个医院凑出了一份目录。”

曹惠明等五人负责药剂工作。澎湃新闻记者郑问 摄

在丰润抗震医院的旧址上,如今已建起现代化的楼房,但曹惠明仍能清晰记得当年的场景:竹子搭的病房连砖墙都没有,屋顶铺着油毡,“下雨时漏得厉害,我们就把脸盆放在床头接水”;地上是夯实的泥土,走路稍快就扬起灰尘;手术室更简陋,“用火墙取暖,开刀时遇到余震灯晃得厉害,医生得一手扶灯一手做手术”。

于当时一心救人的医疗队而言,物质条件尚能克服,但余震始终是悬在头顶的剑。经历过多次余震后,曹惠明算是有了经验,“竹子房咔咔响但压不死人,要是晃得厉害,我们就把被子顶在头上做一下防护。”

盛勤和同事夜巡时也遇到过余震,“脚下的地像波浪一样晃,远处有白光闪过,宿舍的热水瓶倒了一地,有人床都塌了,但大家第一反应是往病房跑。”

即便如此,医疗队员们仍在创造奇迹。新华医院的外科医生在帐篷里做颅内动脉搭桥手术,这在当时的上海都属高难度;上海市卫生防疫站的医生教当地村民消毒知识,预防疫情;仁济医院药剂科医生帮丰润汇总了十年肿瘤数据,手工统计时想出“叠纸对齐法”,提前半个月完成任务,让当地医生惊叹“上海人真会动脑筋”。

这些医院不仅是治病疗伤的场所,更成为希望的象征。从1976年7月到1978年春,上海先后派出三批医疗队奔赴唐山,两地的情谊在抗震救灾的生死场里紧紧交融在了一起。

情谊深种:并肩作战与感恩之心

“我对面床铺带了一盒麦乳精,那可是好东西啊,我就跟他蹭一点,喝了就算改善生活了。”高兴旺回忆道。

这样的“分享”在医疗队中很常见。孙廷慰的丈夫当年从北京赶来看她,带了一盒月饼,“30多个人分,一人一小块,觉得是这辈子最好吃的月饼。”庄文燕把母亲给的毛衣拿出来,谁值班谁穿,那件红色的毛衣轮流温暖了许多人。

更深厚的情谊藏在细节里。盛勤记得,有个唐山本地的财务员“小平姐姐”全家遇难,却把省下来的糖果托她转交给石家庄的孤儿,“她说‘我没家了,但这些孩子还有明天’。”庄文燕则对一个小男孩记忆犹新,“那个小男孩父母都不在了,他总在帐篷外待着,我们有啥吃的都给他留一口。”

还有的情谊在危难中升华,延续成相守一生的缘分。上海市第六人民医院保卫处处长杨宝林和第一人民医院工会主席盛勤在宣传工作中相识。“他帮我修广播器材,去天津采购总记得带点糖果。”盛勤笑着回忆。在唐山并肩作战9个月后,这对“抗震夫妻”返沪结婚,相守至今。

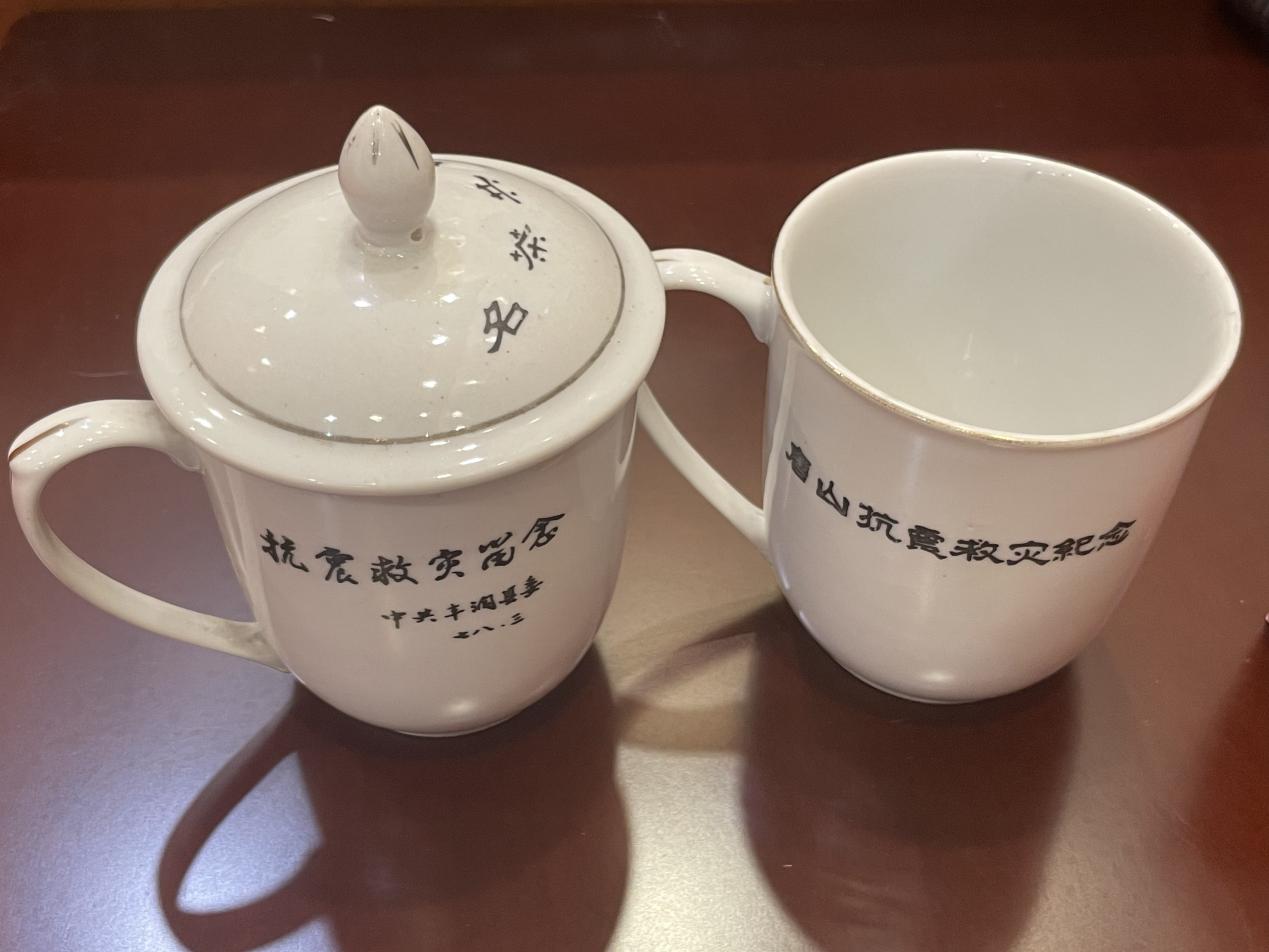

“光我们医院就结成了好几对。”新华医院的小儿外科医生刘国华说,他与骨科护士陈美娟在工作中彼此熟悉,自然而然地就走到了一起。1980年,两人在上海组建家庭,家中至今珍藏着唐山赠送的纪念杯,杯上“迎客松”的图案是那段岁月无声的见证。内科医生高兴旺也与护士陆雯建携手从救灾震区步入了婚姻生活。

刘国华与高兴旺各自珍藏的唐山抗震救灾纪念杯。澎湃新闻记者郑问 摄

医疗队员们在并肩作战中产生了深厚情谊,而他们与唐山人民之间的羁绊则更显珍贵。陆雯建清晰记得1978年3月医疗队撤离时的情景。“当地老百姓都自发前来,他们不少人都跪着送别我们,那场面真的很令人动容。”陆雯建回忆时声音哽咽,“去的时候没哭,回的时候却哭得稀里哗啦。”

涅槃重生:现代化新城崛起

2006年,曹惠明重回唐山,站在丰润抗震医院旧址前愣住了:当年的农田变成了繁华街区,竹子房的位置建起了营业厅,只有还乡河还在流淌。他沿着河岸走,看到高楼林立,车水马龙,很难想象这里曾是一片废墟。

这样的变化,是49年来唐山涅槃重生的缩影。1976 年的大地震,让唐山瞬间沦为废墟,甚至有人预言这座城市“即将消失”。但唐山人民没有被灾难击垮,而是在废墟上顽强站立,历经十年重建、十年振兴、二十多年快速发展,让一座现代化新城重新崛起。

唐山站。视觉中国 图

习近平总书记曾赞誉“唐山是英雄的城市,唐山人民是英雄的人民”。2024 年,唐山市实现 GDP 总值 10003.9 亿元,按不变价格计算,比上年增长 5.6%,增速分别高于全国、全省 0.6 个和 0.2 个百分点,成为全国第27个万亿GDP城市,用实力证明了英雄城市的生命力。

在迈向万亿城市的过程中,唐山下大力气升级钢铁产业这一支柱。过去的唐山钢铁,主打螺纹钢、盘条钢这类被戏称“面条+裤腰带”的基础产品,工艺简单、能耗高,在市场上没什么竞争力。如今的唐山钢铁早已“鸟枪换炮”,产品升级到汽车用钢、家电用钢、造船用钢、电工钢等高端领域。以位于迁安市的首钢智新公司为例,该公司研制了10大系列160余款电工钢产品,实现全球新能源汽车头部企业全覆盖,国内每3辆新能源汽车就有1辆搭载“首钢芯”,稳居变压器材料供应商第一梯队。

唐山钢铁生产车间。唐山劳动日报社记者赵亮 摄

好产品也得有好出路。1992年京唐港区投入运营后,唐山开启了连接世界的大门。如今的唐山港,235 条内外贸航线通达全球 200 个港口,成为我国北方沿海能源、原材料等大宗物资中转运输的重要枢纽。2024年,唐山港完成货物吞吐量 8.6 亿吨,总量稳居世界沿海港口第二位,实现从“有海无港”到“港通天下”的华丽转身。

交通的发展,更是让唐山不断缩短与世界的距离。当年,支援唐山抗震救灾的志愿者们曾因道路瘫痪,历尽艰辛才抵达灾区。如今,唐山海陆空交通枢纽齐头并进,织就了密集的立体交通网络。除了功能强大的唐山港,高速总里程达839公里,每百平方公里密度6.23 公里,居河北前列;三女河机场开通12条航线,覆盖12个城市及东北、西北等广大地区,让唐山与外界联系更便捷高效。

如今77岁的盛勤偶尔会在新闻里看到新唐山的面貌,“我一直记得唐山的钢铁、煤炭和陶瓷,但现在的唐山已经不止在这些领域领先了。”

正如盛勤所言,“硬核”之外,唐山的“软实力”同样亮眼。唐山宴、河头老街、南湖等景区火爆出圈,成为游客的热门打卡地;评剧、皮影、乐亭大鼓“冀东文艺三枝花”焕发新生……公开信息显示,2024年唐山全市接待游客超1亿人次,总花费破千亿大关。

2025唐山南湖春节灯会。澎湃新闻记者王珏玮 摄

从地震废墟上的重建到万亿 GDP 的跨越,从曾经的“有海无港”到如今的“港通天下”,从交通闭塞到立体网络的形成,从工业重镇到创新高地再到旅游胜地的转型,唐山的每一步都书写着成长与蜕变的故事。

在这背后,是“公而忘私、患难与共、百折不挠、勇往直前”的抗震精神,是开滦工人“特别能战斗”精神,是沙石峪“当代愚公”精神……这些精神相融相生,成为城市发展的精神内核。

盛勤说,计划在明年纪念唐山大地震50周年时,再去一次唐山,“想去看看纪念墙,看看南湖,看看老朋友们。”

49年,让一座城市从废墟中崛起,让一代人从青春走到暮年。当年上海医疗队的帐篷早已不在,但那份情谊早已镌刻在两座城市的基因里。从抗震救灾的生死相依,到协同发展的携手并进,沪唐两地用49年的实践证明:灾难会带来创伤,但团结与坚韧能创造重生。

这份力量,藏在沪唐两地跨越千里的情谊里,藏在新唐山潮涌奔腾的声音里,生生不息。

转载请注明来自北京夏犹清建筑装饰,本文标题:《唐山大地震49周年:废墟上绽放的沪唐情与涅槃重生的新唐山》

京ICP备2025104030号-1

京ICP备2025104030号-1

还没有评论,来说两句吧...